第1問(20点)

オスマン帝国は、バルカン半島や地中海などでヨーロッパの諸勢力と戦いながら、その勢力圏を拡張していった。2度のウィーン包囲とその帰結に必ず言及しながら、15世紀中頃から17世紀末に至る、オスマン帝国とヨーロッパの諸勢力との抗争と、それによるオスマン帝国の支配領域の変化を300字以内で説明せよ。解答は所定の解答欄に記入せよ。句読点も字数に含めよ。

第2問 (30点)

次の文章(A、B)を読み[ ]の中に最も適切な語句を入れ、下線部(1)〜(23)について後の問に答えよ。解答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

A 中華人民共和国の首都が置かれる北京は、華北平原の北端、北と西を山地に囲まれた要害に位置している。北側はモンゴル高原に近接し、東北へ山を越えればマンチュリア平原に通じ、古来農耕民や遊牧民を含むさまざまな人間集団が往来した。

(1)秦が薊城(けいじょう─中谷の注)と呼ばれたこの地を征服して以来、今日の北京一帯は長く中国王朝の支配下にあり、その北辺に位置した。隋では、当時開発が進みつつあった江南と華北を結びつける[ a ]が建設され、北は涿郡(たくぐん─中谷の注)にまで達し、江南の物資を東北へ大量に輸送することが可能になった。

唐が成立し、太宗(李世民)が(2)モンゴル高原の遊牧国家を打倒すると、この地に置かれた幽州一帯にも、その遺民を含むさまざまな遊牧民と農耕民が隣接して居住した。8世紀に入り、(3)唐が辺境の防衛体制を再編整備するなかで、幽州(ゆうしゅう─北京のこと、中谷の注)に拠点を置き強大な権限を握ったのが、(4)ソグド人の血を引く安禄山だった。安禄山は遊牧民の軍事力を中核とする軍団を率い、幽州で唐に対して反乱を起こす。皇帝が都から逃亡するなど、唐は存亡の危機に陥ったが、辛うじて反乱を鎮圧することができた。しかし、以後の(5)唐は弱体化し、幽州を含めた地方の軍事勢力が半ば自立した状況となる。

10世紀初頭には、モンゴル高原東部の遊牧民集団である契丹(キタイ)が台頭し、新王朝を建国する。契丹は華北の政変に介入し、後晋の建国を助けた見返りに(6)幽州を含む地域を割譲された。複数の都を置いた契丹は、幽州を都の一つとして南京と呼び、農耕地帯の本格的な支配に乗り出した。12世紀にマンチュリアより興った女真が建国した金は、契丹と(7)北宋を滅ぼした後、北京の地に遷都して中都と称した。

13世紀にモンゴル帝国が出現すると、遊牧民の強力な(8)騎馬軍事力を背景に、空前の規模でユーラシアの広域を統合する。チンギス=カンの孫の[ b ]が皇帝に即位すると、モンゴル帝国の中枢を華北とモンゴル高原にまたがる地に移し、金の中都城の北隣に新しい都城として大都を造営し、国号を元(大元ウルス)と称した。内陸の港を設けて海上航路とも連結した大都は、(9)ユーラシア東西を陸路と海路で結ぶ交易・情報網の結節点となった。

(1O)14世紀半ばごろより、ユーラシア規模で気候変動や疫病の流行が起こった。このころ、ユーラシア各地のモンゴル政権は解体局面に入り、元でも天災にともなう飢饉(きん)や疫病が頻発し、各地で反乱が起こってその支配は動揺する。反乱のなかから頭角を現した朱元璋は明を建国し、明の軍隊が大都を占領して元をモンゴル高原へと駆逐した。江南より興った明も、(11)永楽帝のときに北京に都を遷(うつ)した。明の滅亡後、中華の主となった(12)清も北京を都とし、これが現在の北京に受け継がれることになったのである。

問

(1) 戦国時代に薊城を都として中国東北部で栄え、秦に滅ぼされた国の名を記せ。

(2) この遊牧国家の名を記せ。

(3) 8世紀より設置された唐の辺境を守るための軍団の指揮官を何と呼ぶか。

(4) 北朝時代から隋・唐代にかけて、ソグド人が主な担い手となって、ユーラシア東西を結ぶ交流が活発になった。このころ中国に伝来し、祆教と呼ばれ

たイラン起源の宗教の名を記せ。

(5) この時期の唐にとって、ある物産の専売は重要な財源であった。その物産の名を記せ。

(6) 後晋から契丹に割譲されたこの地域を何と呼ぶか。

(7) 金によって攻め落とされた北宋の首都の名を記せ。

(8) 十進法にもとづき遊牧民を編制するモンゴル帝国の軍事・行政組織を何と呼ぶか。

(9) アジアを旅して元の大都まで至ったというイタリア商人マルコ=ポーロの見聞をまとめたとされる著作は、ヨーロッパ各地で大きな反響を呼んだ。こ

の著作の名を記せ。

(10) このころ、ヨーロッパや北アフリカなどで大流行し、人口の激減をもたらした疫病を何と呼ぶか。

(11) 次の史料は、ハーフィズィ=アブルー『バイスングルの歴史精華』というペルシア語史書に引用される、北京遷都後間もない永楽帝のもとに派遣された外国使節による旅行記の序文の一部である。この史料を読んで、以下の問に答えよ。

彼らはヒタイ(注)の皇帝からの贈り物や珍奇な品々を持ち帰り、その国の情勢や習慣に関する珍しい話を語った。ホージャ=ギャースッディーンはヒタイ(注)ヘの旅を企図してヘラート(注)の都を発った日から帰還の日までの彼が行く先々で見たこと道の状況はどうか、いろいろな地方や建造物の様子、町ごとの慣習王侯らの威風、支配と統治の方法、いくつかの不思議これら各地で実際に目にしてきたことどもを日ごとに日誌の形で書き留めていたのであるが、彼は信頼できる人物であって私利も偏見もなく書き記していたので、その話の内容と摘要を引用することにした。

(注)ヒタイ:中国を指す。

ホージャ=ギャースッディーン:明への使節として派遣され、旅行記を著した人物の名前。

ヘラート:現在のアフガニスタン西端、イランとの国境近くの都市。

(出典 窪田順平編『ユーラシア中央域の歴史構図』総合地球環境学研究所、2010年)

(ア) 領内の主要都市であったヘラートから使節を派遣した国の名を記せ。

(イ) この旅行記には、北京にムスリムのために建てられたモスクがあったことが記されている。永楽帝に仕えたムスリムの宦官で、インド洋からアフ

リカ沿岸にまで至る船団を率いた人物は誰か。

(12) もとは明の武将で、明の滅亡後に清に降伏し、清軍の北京占領を導いた人物は誰か。

B 19世紀、地中海への南下をはばまれたロシアが中央アジアや東アジアヘの進出を強めた結果、中国とロシアはいっそう長い国境を接することとなった。

以後、両者は対立の時代と友好の時代をくり返してきた。

ロシアは[ c ]戦争に乗じて清とアイグン条約・(13)北京条約を結び、ユーラシア大陸東端の領土を拡大した。また新彊のイスラーム教徒の反乱に際して一時(14)イリ地方を占領した。

(15)清が日清戦争に敗北した後、ロシアは清から東清鉄道の敷設権を獲得し、また[ d ]半島の旅順・大連を租借した。ロシアは義和団戦争に際しても東三省(東北地方)を一時占領したため、清の知識人や(16)日本への留学生の間で反口シア運動が起きた。

しかし、第一次世界大戦中にロシアで革命が起こると、新たに成立したソヴィエト政権は、帝政時代の在華利権を全て返還すると宣言した。実行はされ

なかったものの、当時の中華民国ではソヴィエト=ロシア(1922年末よりソ連)に対する好意的な認識が広まった。さらに(17)新文化運動のなかでマルクス主義が紹介され、コミンテルンの指導下に中国共産党が結成された。ソ連の援助を得た中国国民党と中国共産党は広州で(18)国民政府と国民革命軍を組織し、政権奪取を目指して北伐を開始した。しかし、北伐のさなかに中国国民党の蔣介石がクーデターを起こし、中国共産党を排除・弾圧した。蒔介石は北京を占領して(19)全国統一を宣言したが、国民政府とソ連の国交は途絶えた。

1937年に日中戦争が勃発すると、(20)第二次国共合作が成立し、ソ連は国民政府への援助を開始した。しかし1941年に日ソ中立条約が結ばれ、ソ連が満洲国の保全を言明すると、(21)国民政府のソ連に対する不信は高まった。

日本の敗戦後、国共内戦が再開され、中国共産党が勝利した。新たに成立した(22)中華人民共和国はソ連と緊密な外交関係をもった。しかしフルシチョフの[ e ]批判を契機に中ソの関係は悪化に転じた。(23)1963年には中ソ論争は公然化し1969年には中ソ国境の各地で武力衝突が発生するに至った。

ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任すると、中ソ関係は改善に向かった。ソ連解体をはさんで1990年代から2000年代にかけて中口間の国境画定交渉が行われ、妥結したこともあり、以後現在に至るまで中国とロシアは安定した関係を保っている。

問

(13) ロシアが北京条約で獲得した沿海州に太平洋進出の拠点として築いた軍港の名を記せ。

(14) 清はペテルブルクに外交官の曽紀沢を派遣し、1881年にロシアとイリ条約を結んでイリ地方の大部分を返還させた。曽紀沢の父で、太平天国の鎮圧

に重要な役割を果たした清の官僚は誰か。

(15) 日清戦争での敗北後、康有為や梁啓超は、光緒帝の支持を得て、日本やロシアをモデルとした清の体制改革を試みた。この改革の名を記せ。

(16) 清から日本への留学生がこの時期に急増したのは、それまでの儒教にもとづく官僚登用試験が廃止され、西洋式学校の学歴で官僚を採用する制度が開始されたためである。隋の時代に始まり、この時に廃止された官僚登用制度の名を記せ。

(17) 新文化運動のなかで『狂人日記』『阿Q正伝』などの作品を発表して中国社会を批判的に描き、後にマルクス主義の芸術理論やソ連の文学作品の紹介などにも関わった作家は誰か。

(18) この時に国民政府の主席となったが、後に中国国民党左派の指導者として蔣介石と対立し、日中戦争中には南京に対日協力政権を組織した人物は誰

か。

(19) この後国民政府はそれまでの各地の雑多な通貨の流通を禁止し、政府系銀行の発行する法幣による全国の通貨統一を図った。この時に通貨としての

流通を禁止されるまで、中国の通貨の基本となっていた貴金属は何か。

(20) これに先立つ1936年、張学良が蔣介石を監禁し、中国共産党との内戦停止を迫る事件が起き、蔣介石も抗日民族統一戦線に合意していた。この事件

の名を記せ。

(21) 1945年に米英ソ首脳の間で結ばれた協定には、ソ連の対日参戦と引き換えにソ連の在華利権を認めるという内容も含まれたため、ソ連と国民政府の

溝はいっそう深まった。この協定の名を記せ。

(22) 以下の史料(ア)は1950年に中華人民共和国とある国の間で締結された条約、史料(イ)は1972年に中華人民共和国と別のある国が発表した共同コミュニケ(声明文)の一部である。

(ア) 一旦、締約国のいずれか一方が、日本あるいは日本と同盟する国から侵略をうけ、戦争状態に入った時には、締約国のもう一方の国は、直ちに全

力をあげて軍事的およびその他の援助を与える。

(イ) 双方はいずれも、アジア太平洋地域で覇権を求めるべきではなく、またそのような覇権を打ち立てようとする他のいかなる国もしくは国の集団の

試みにも反対する。

(出典歴史学研究会編『世界史史料11』岩波書店、2012年)

(ア)と(イ)の下線部はそれぞれ一般にどの国を想定した文言と理解されているか。最も適切と考えられる国名を記せ。

(23) 中ソ関係悪化の要因の一つとして、1959年から1962年にかけて起きた中国と隣国の国境紛争に際し、その隣国側をソ連が支持したことが挙げられ

る。この隣国の名を記せ。

第3問(20点)

アジア産の商品はヨーロッパ人をヨーロッパ外部世界へといざなった。ポルトガルに対抗しようとしたスペインは、西回りでアジアを目指したが、結果的にアメリカ大陸を「発見」し、そこに植民地を建設した。アジア産商品とラテンアメリカ産商品を具体的に対比した上で、16世紀から18世紀に至るスペインのラテンアメリカ植民地経営の特徴とその変遷を、労働力の供給源の変化に留意しながら300字以内で説明せよ。解答は所定の解答欄に記入せよ。句読点も字数に含めよ。

第4問(30点)

次の文章(A、B)

)を読み[ ]の中に最も適切な語句を入れ、下線部(1)〜(17)について後の問に答え、また問(18)に答えよ。解答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

A 農耕のあり方は、それぞれの時代や地域において、土地支配や政治と深いかかわりがあった。

「肥沃な三日月地帯」とも呼ばれる[ a ]地方では、早くから河川の流域やオアシスで灌漑(かんがい)農業が営まれ、定住人口の増加が進んだ。同地方を統一した(1)ハンムラビ王は、各地に運河をつくり、また治水を推進した。(2)エジプトでは、季節的に増水する[ b ]川の氾濫時期を予測し農作業を季節に応じて行う必要から、太陽暦が用いられた。エーゲ海最大の島に起こった[ c ]文明では、宮殿の周辺に配置された巨大な貯蔵庫が特徴とされる。穀物生産に向かない地域では(3)ブドウやオリーブなど果樹栽培が発達した。

ローマが帝国支配により平和を確立したのち、(4)異民族の侵入などで経済衰退が始まると、農業生産の仕組みも変化した。キリスト教がヨーロッパ各地に伝播(ぱ)すると、清貧や純潔の厳格な規律が課される(5)修道院がつくられ、労働が重視された。(6)中世の領主にとっては、(7)支配下の農奴に農作業を担わせる荘園制による土地経営が財政基盤であった。十字軍の影響で地中海地域の勢力図は様変わりするとともに、東方との交易も盛んとなり、人口も増加し食糧と農地への需要が生まれた。毛織物の生産や交易を通してイングランドやフランスとの結びつきを強めた[ d ]地方では、修道院が干拓事業を支援し、都市と農村を結ぶ運河が建設された。農村生活は、(8)貨幣経済の発展にともない、しだいに市場を中心に組織されるようになった。(9)バルト海沿岸地方では東方植民運動が進み、水産資源や北欧の毛皮、木材が取引された。

問

(1) この王が制定した法典で採用された「目には目を、歯には歯を」という原則を何と呼ぶか。

(2) この地域では、19世紀半ば以降、主にヨーロッパ向けのある商品作物の生産が盛んとなった。この作物の名を記せ。

(3) 古代のアテネでは、ワインやオリーブ油を入れる陶器のかけらを政治的な目的で用いる制度があった。この制度の内容を簡潔に説明せよ。

(4) 大土地所有者は下層市民を土地に縛りつけ働かせた。このような世襲身分の隷属農民を何と呼ぶか。

(5) 6世紀のイタリアでモンテ=カシノに修道院を建てたのは誰か。

(6) 彼らがもっていた不輸不入権(インムニテート)とは何か。簡潔に説明せよ。

(7) この制度の下では、農奴は領主に2種の義務を負った。それぞれを簡潔に説明せよ。

(8) これにともない形成された商業圏では、ハンザ同盟が結成された。その盟主となった都市の名を記せ。

(9) この地域に拠点を築いて一帯を支配した修道会の名を記せ。

B 国の統治体制の基礎を定める文書である近代憲法は、18世紀の欧米に起源し、急速に世界中に伝播(ぱ)した。さまざまな憲法や憲法案が作成された。

1755年には、(10)ジェノヴァからのコルシカ島の独立を目指す一環として、パスカル=パオリはコルシカ憲法を起草した。後に、ジェノヴァから領有権を得たフランスとの戦いに敗れたパオリはイギリスに逃れたが、彼のことを、同郷のナポレオン=ボナパルトは英雄として崇拝していた。そのナポレオンは軍人として頭角を現し、権力の階段を駆け上り、1799年には彼を第一統領とする新しいフランス憲法が制定された。1801年、長らくフランスの植民地であった(11)サン=ドマングでは、指導者トゥサン=ルヴェルチュールが最初の憲法を発布し、そのなかで奴隷制度の永久廃止を宣言した。

(12)ナポレオンの侵攻を受けたスペインでは、占領を免れたカディスで開かれた議会によって、1812年に、スペイン最初の憲法が制定された。アメリカ合衆国憲法やフランス1791年憲法の影響を受けたもので、植民地の先住民やクリオーリョの男性にも等しい政治的権利を与えた点で画期的であったが、これは数年後、復位した国王によって廃止された。しかし、カディス憲法は南米大陸では模範として参照され続け、(13)アルゼンチンやチリ、ペルーなどで19世紀前半に制定された憲法にはっきりとした痕跡を残した。北米大陸のアメリカ合衆国の内部では、1827年に(14)先住民のチェロキー族が憲法を起草したが、その領土的な主張は政府の認めるところとならず、1830年代にはチェロキー族はオクラホマヘ強制移住させられた。

イギリス海軍の艦長であったラッセル=エリオットは任務で訪れた南太平洋のピトケアン島住民の要望に応える形で、1838年、同島をイギリス帝国に包摂するとともに、「憲法」を与えた。これにより、子どもの就学が義務化され、世界の憲法史上初めて、成人の男性と女性に等しく選挙権が与えられた。2年後のハワイ島では、キリスト教宣教師たちの働きによって現地人の意向も反映した形で憲法が制定され、時の国王カメハメハ3世の下での二院制の立憲君主制を定めた。(15)憲法を持ったハワイは数十年間の独立を保った。日本も1889年に大日本帝国憲法を発布した。(16)20世紀初頭にはイラン、オスマン帝国、中国で相次いで憲法ないしそれに準じる文書があらわれた。

第一次世界大戦後、ドイツでは1919年にヴァイマル憲法が制定され、(17)ソ連では1924年に憲法が制定された。イギリス連邦の一員であったアイルランドは1937年に新憲法を制定してイギリスからの自立を主張した。もちろん、憲法はあってもその内容がほとんど守られない国もあった。

現在でも憲法は世界の各地で新たに制定されたり修正されたりし続けている。イギリスのように成文憲法を持たない国もある。

問

(10) ウィーン会議での決定によりこの地を併合した、後のイタリア王国建国時の中核をなす王国の名を記せ。

(11) この地で1804年に独立が宣言された。この時建国された国の歴史的な意義は何か。

(12) この時期の惨状を描いた絵画「1808年5月3日」で知られる画家は誰か。

(13) この国は1982年にイギリスと戦争をした。何が争われていたのかを答えよ。

(14) 次の2つの史料から読み取れる、チェロキー国憲法の特徴を3つ挙げよ。

・アメリカ合衆国憲法(1788年)

《前文》

われら合衆国人民は、より完全な連合を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般的福祉を増進し、そしてわれらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにこの憲法をアメリカ合衆国のために制定し、これを確立する。

《第1条第2節③》

下院議員の数及び直接税の徴収額は、この連邦に加入する州に対して、その人口に応じて配分する。各州の人口は、自由人の総数に、その他のすべての者の数の五分の三を加えることにより算出する。ただし、自由人には、一定の期間役務に服する者を含み、課税されていないインディアンを除くものとする。(後略)

(出典 高橋和之編『[新版]世界憲法集第2版』岩波文庫、2012年)

・チェロキー国憲法(1827年)

《前文》

われらチェロキー国人民代表は、招集された会議において、正義を樹立し、平穏を保障し、われら共通の福祉を増進し、そしてわれらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、(中略)ここにこの憲法をチェロキー国政府のために制定し、これを確立する。

《第3条第7節》

18歳以上のすべての自由な男性市民(黒人と、解放されているとしても、黒人女性が白人およびインディアン男性との間にもうけた者は、除く)は、すべての公的選挙において平等に投票権を有する。

(Constitution of the Cherokee Nation formed by a convention of delegates from the several districts at New Echota、July 1827、1828より訳出)

(15) ここを1898年に併合し、独立に終止符を打ったのはどの国か。

(16) 関連して、下記の問に答えよ。

(ア) イランで立憲革命に至るナショナリズムが高まる過程で、1890年のカージャール朝による外国の会社への独占利権の譲渡をきっかけとする大きな政治的運動が生じた。この運動は何か。

(イ) オスマン帝国でこの時期に、長らく停止されていた憲法が復活した。その憲法の臣民の権利に関わる特徴を説明せよ。

(ウ) 1908年に清朝が発表した文書の名を記せ。

(17) この2年前にソ連は成立した。この時これを構成した4つのソヴィエト共和国のうち2つを答えよ。

(18) Bの文章を踏まえて、(ア)19世紀から20世紀前半において、とくに欧米の外側の世界で、多くの国や地域の人びとが憲法を求めた(あるいは外来者が憲法を与えた)理由を説明し、(イ)この時代にそれが可能となった技術面での条件を挙げよ。

………………………………………

コメント

第1問

問われているのは「(15世紀中頃から17世紀末に至る、オスマン帝国と)ヨーロッパの諸勢力との抗争」です。

時間が、15世紀中頃から17世紀末、という250年間の攻防です。この期間はオスマン帝国側が積極的にヨーロッパ本土に攻勢をかけ、それが成功した時期で、「17世紀末」には終わります。「抗争と……帝国の支配領域の変化」とあるので、戦闘名とどこを征服・支配し、また失ったかの地名が必要です。

15世紀中頃は、何よりビザンツ帝国への攻撃があり、都のコンスタンティノープルを陥落させます。しかし都だけでなく、この世紀には周辺のスラヴ人地域の征服もしています。15世紀をたんにビザンツ帝国征服だけで終わらせたら正確ではありません。14世紀にブルガリアは取ています(1393)が、15世紀は、アルバニア(1419)、そしてコンスタンティノープル陥落の後はセルビア(1459)、ギリシア(1460)、ワラキア(1480)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1483)と征服します。単純にバルカン半島の征服でもいいでしょう。しかしバルカン半島征服を書いてない「模範」答案もあります(K・Y・T)。

16世紀はこのバルカン半島から北のハンガリーへ、そして地中海へ侵略します。

ハンガリーでのモハッチ(モハーチ)の戦い(1526年)、次に神聖ローマ帝国の都ウィーン包囲を行ないます(1529年、中谷まちよ著『世界史年代ワンフレーズnew』以降は『ワン』と略称、語呂→ウインナー、10001個5肉29)が、陥落させることはできませんでした。ハンガリーは全部でなく3分の2は取れましたが、北部は神聖ローマ帝国領になりました。

17世紀に、メフメト4世が第二次ウィーン包囲(1683年、『ワン』語呂→2個ウインナー、い1る6野8菜3?)を敢行したものの失敗、カルロヴィッツ条約(1699年、『ワン』語呂→カルロがヴィッツ[車名]、道1路6危9機9)で、ハンガリー・クロアチア・トランシルヴァニアはオーストリアのものとなりました。オスマンの支配領域はバルカン半島だけになります。

地中海では、スペイン・ヴェネツィア・ジェノヴァ・ローマ教皇の連合海軍とはプレヴェザ海戦で破り(1538年、『ワン』語呂→海戦で、千1個5サ3バ8浮く)、地中海の制海権を得ます。世紀後半にはレパント海戦(1571年、『ワン』語呂→レパント海戦、「男015勢71)に敗北したものの、地中海制海権はもったままでした。というのは、マルタ島(1530年)、チュニス(1534年)、北アフリカのトリポリ(リビア西部、1551年)、アルジェリア(1556年)、キプロス島(1571年)、クレタ島(1669年)と主要な島々を取り上げているので、地中海はトルコの海でした。これらの島々のことは書けないですが、地中海がオスマン帝国の制海権をもっていたことを書いておけば充分でしょう。

第2問

北京市に関する問題は1999-2-Bでも出題されました。

問 いくらか難しいものを解説します。

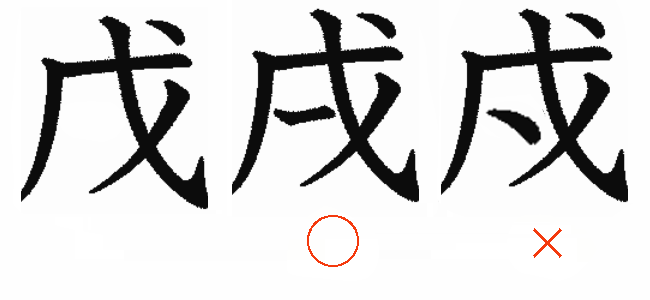

(1) 本文には「ふりがな」が付いていませんでしたが、薊城は「けいじょう」と読みます。「戦国時代に薊城を都として中国東北部で栄え、秦に滅ぼされた国の名を記せ」とあり戦国時代の西北にあった国は燕(えん)。

燕は草冠ではないので注意。

すずめです。

(2) 「唐が成立し、太宗(李世民)が(2)モンゴル高原の遊牧国家を打倒」と唐代であれば、隋の離間策により東西に分かれていて、唐の攻撃対象の「遊牧国家」は東突厥。

(4) 「祆(けん)教」と呼ばれたイラン起源の宗教はゾロアスター教=拝火教。「祆=示+天」の字はゾロアスター教以外では使わない独特の漢字です。間違えて「祅=示+夭」という漢字を使わないように。祅怪(ようかい)と使うように、災、禍事のこと。

(6) 後晋は建国に契丹の援助を受けたので、その代償です(936年、『ワン』語呂→雲十六州、消9さ3る6)。

汴京・開封のどちらも正解(勉強から解放されたい!)。汴の字は、「氵」の右は「十」+「、」ではなく、

(8) 十進法なので、千戸百戸十戸制ですが、十戸は省略します。

(10) このころ(14世紀半ば)は黒死病の病源は分かりませんが東方からが通説です(『ワン』語呂→黒死病、悲1惨3死4や8)。

(11)(ア)「領内」とは「ヘラート:現在のアフガニスタン西端、イランとの国境近くの都市」と注が付いて、「永楽帝のもとに派遣」あり、永楽帝の即位は、1402年(この年は永楽帝だけでなく、フスの宗教改革、アンカラの戦いも同年、「『ワン』語呂→意1志4鬼02)。

つまり15世紀に入ったユーラシア大陸の西の国、「アフガニスタン西端、イラン」に関係している国はどこか……、中央アジア・サマルカンドを都にイラン・アフガニスタン・インドを狙っている大国です。ティムール帝国(1370〜1507、『ワン』語呂→ティールーム、「ジュー1サー3慣7れ0)。

B

問 (15) 「戊戌の変法」(ぼじゅつ)

中は「、」ではなく「一」。

(21) ヤルタ会談

(22)史料(ア)「日本と同盟する国」とあり、米軍が占領する日本がありました。史料自体は中ソ友好同盟相互援助条約のもの。「日本あるいは日本と同盟する国から侵略をうけ」と日本の「侵略」への警戒になっています。それまで日本が「侵略」国、つまり戦前の日本のすがたが、帝国主義国であったことを警戒しています。今の日本では「戦争はもういやだ」と政府に騙された年寄りはよく言いますが、周辺国はそうはおもっていませんでした。いつまた侵略してくるかわからない恐るべき国でした。周辺国の近現代史を見れば当然です。

(イ)史料(イ)は1972年に中華人民共和国と別のある国、とはニクソン訪中(1972年、『ワン』語呂→訪中、行1く9な7二2人)での米中共同声明のこと。1972年前から中国はすでにソ連とは対立していました。声明の中には「いかなる国も自国の絶対的正しさを主張すべきではなく、各国は、共通の利益のために、自国の態度を再検討する用意がなければならない。……すべての国は、大小を問わず平等であるべきであり、大国は小国を愚弄すべきではなく、強国は弱国を愚弄すべきではない。中国は決して超大国にはならず、またいかなる覇権主義及び強権政治にも反対する」とあります。米中露(旧ソ連)とも今はこれを守っていません。現代は殺人鬼(プーチン・金正恩・ネタニヤフ・習近平)たちが跋扈(ばっこ)する時代です。

(23) 「1959年から1962年にかけて起きた中国と隣国の国境紛争……ソ連が支持した」とは中印国境紛争のこと。

第3問

課題は「アジア産商品とラテンアメリカ産商品を具体的に対比した上で、16世紀から18世紀に至るスペインのラテンアメリカ植民地経営の特徴とその変遷を、労働力の供給源の変化に留意しながら」でした。長い問いの課題は(1)商品の対比と(2)労働力の供給源の変化に留意、です。

(1)はアジア産の商品として、茶・香辛料・衣料(綿織物・絹)・手工業品(陶磁器・刀剣)・薬など。ラテンアメリカ産商品として、砂糖・コーヒー・サトウキビ・タバコ・ジャガイモ・トマトなど。つまりアジア産品は軽量だが価格は高く、欧州からは手に入りにくい遠い地域からやってくるもの。ラテンアメリカ産品は飲食にかかわるものが主ですが、穀物ではなく、欧州にとっては必要不可欠なものではない趣味的なもの。

このような「対比」は面倒なものですが、「具体的に」とあるので2〜3の産品をあげて説明するのが的確です。産品の対比をしていない「模範」答案もあります。「現地で入手……植民地で生産」と産地のちがいは産品の対比ではないし(K)、「現地で消費……輸出を目的(S)」と産品の消費地を比べていますが、これは産品の対比になりますか?

「現地需要も満たす商品……現地需要(Y)」と需要で比較しています。これは産品そのもの対比になりますか?

分かりにくい問いなので、広く甘く採れば、こういう「対比」もアリかとおもいます。

(2)植民地経営の特徴とその変遷として、「労働力の供給源の変化に留意」という条件付きの問い方です。この問い方が難度を増しました。

労働力として働くのは誰か、ということの「変化」を問うています。

誤解しているとおもわれる「模範」答案は、奴隷の扱いです。

事例1「銀の採掘が減り疫病などで先住民人口が減少すると西アフリカから得た黒人奴隷を主な労働力として使役するアシエンダ制に転換し商品作物を生産した。」(Y)

事例2「先住民の人口が激減すると、外国商人を介して西アフリカから黒人奴隷が導入され、17世紀以降は先住民に加えて黒人奴隷を労働力とする大農園経営のアシエンダ制が発達」(K)

事例3「西アフリカから運ばれた黒人奴隷や債務を負った先住民を労働力とする大農場経営であるアシエンダ制が広がった」(S)

事例4「インデイオの人口が激減し、エンコミエンダ制が廃止されると、大土地所有者によるアシェンダ制が広まり、アシエントにより購入したアフリカからの黒人奴隷を労働力として、鉱山やプランテーションでの生産を支えるようになった。」(T)

これらのどの事例にも黒人奴隷をアシエンダ制で労働力として使ったことが書いてあります。どれもまちがいです。

初めはエンコミエンダ制(貢納・賦役制度)という、スペイン政府がスペイン人植民者に委託し、地域の経営権を委ねたものでした。これはインディオの土地を全て奪ったのでなく、かれらの土地と共存します。かれらは一部の土地ももっている現地民に貢納・賦役を課していきます。しかし次第にインディオが貢納・賦役を払えなくなり、スペイン人に代替として自分の土地を取られていきます。この土地を拡大して大土地所有者となりアシエンダ制が成立します。このときの労働力はインディオです。これは奴隷ではなく、「債務」奴隷、あるいは小作人となったインディオです。アフリカから運ばれてきた黒人奴隷ではありません。黒人奴隷が働かされたのはアシエンダ制の土地ではなく、もっと広大な大農園のプランテーションが主です。サトウキビ・プランテーション、棉花プランテーションなどです。これらはカリブ海やブラジルなどで広がります。

「模範」答案のように、インディオから黒人奴隷に変わった単純な「変化」ではありません。黒人奴隷の働く場(プランテーションと地域)とインディオが小作人として働く大農園とは区別すべきです。

第4問

問 (2) この地域(エジプト)では、19世紀半ば以降、主にヨーロッパ向けのある商品作物の生産が盛んとなった。産業革命の最初の綿花/棉花を提供したのはジャマイカでしたが、それが合衆国・インド、そしてエジプトに依存することになります。その様子を経済史では以下のように書かれています。

綿花栽培はインド、エジプトへ拡大した。イギリスによるインド綿花栽培の奨励は、インドの植民地的収奪の一環として、ライアット制=隷農小作制を創出した。一方、エジプトにおいても「綿花飢饉(棉花需要の増大─中谷注)」の結果として綿花栽培のブームが訪れた。そのために総督家、王による大規模な土地収奪・没収、強制的土地買上げが始まり、膨大な土地がまたたくまに綿花栽培地に転化された。綿花栽培地をナイル河の氾濫から守るための築堤、人工灌概設備の構築など、これらは綿花栽培のための農耕労働とともに、すべて古代的専制治下にある賦役農民の肩にかかった。こうして綿花栽培を契機に、エジプトでは農村共同体の解体と大土地所有の成立、および古代的専制的賦役経済が創出され、19世紀末には綿花輸出に依存する、イギリス経済に従属的な地主制的エジプト経済に再編成されるのである。(角山栄『講座・西洋経済史2』(同文館)p.24)

また数字としては、

宮崎犀他編『近代国際経済要覧』東京大学出版会

(6) 領主にとって不輸不入権(インムニテート)とは、自分より上の国王や王国の役人の立入を拒否できる特権で、だからこそ領主裁判権をもつ、といいう言い方もします。裁判だけでなく課税もされません。なので領主は日本風にいえば一国一城の主人です。

(7) 農奴は領主に2種の義務は、裁判権をもつ領主に、土地を借りている代償として、賦役(ただ働き、週3日)と生産物地代(農産物)を納める義務です。これは土地の借り賃ですが、他の負担(結婚税・死亡税・十分の一税)もあり重すぎるので、経済以外の強制もかかっており、経済外的強制と呼ばれるほどの圧力でした。

(9) この地域(バルト海沿岸地方では東方植民運動)に拠点を築いて一帯を支配した修道会の名は、正確にはドイツ騎士修道会のことで、これは16世紀の宗教改革のさいに修道服を脱ぎ、プロイセンと名乗ります。ドイツ帝国の起源です。かれらが皆殺ししたプロイセン人の名が選ばれています。

B 問

(11) 問いは「この地(サン=ドマング)で1804年に独立が宣言された。この時建国された国の歴史的な意義は何か」ですが、ハイチの独立のことです。スペイン領エスパニヨーラ島からフランス領になって呼ぶようになった名がサン=ドマングです。

意義は世界最初の黒人共和国(ハイチ共和国)となったことです。黒人奴隷のトゥサン=ルーベルチュールの指導の下にハイチは独立を達成します。しかし、フランスは独立に伴い多額の賠償金を要求します。独立の承認と引換えにフランス人奴隷所有者に対し、1億5千万フランの賠償に同意しましたが、1838年には9千万フラン(30年間で残り6千万フラン)まで減額させます。この「賠償金」でハイチの財政は破産状態になり、賠償金の完済は、実に97年後の1922年となります。奴隷労働でたくさん利益を上げておいて、さらに奴隷解放金を払わせるというフランスの横暴さ。日本でも朝鮮人徴用工のことが問題になっていますが、賃金の未払いを払えと求めるのは当然です。徴用工をつかった企業は戦争終結と共に朝鮮に帰ったためと厚生省から労働力を失ったら弁償してくれと要求して金をもらっています。

次の文書には企業に支払った会社名と額の詳細が書いてあります。

(朝鮮労務対策委員会活動記録)

これを知らない日本人はブーブー言っています。フランスと変わらない横暴さ。

(13) アルゼンチン東部にあったイギリス領にアルゼンチン軍が占領したのを奪回した戦争です。

(14) チェロキー国憲法は、合衆国憲法にある「人民は、より完全な連合を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障……子孫のために自由の恵沢を確保する目的」「インディアンを除く」といった点がそっくり同じです。

合衆国は白人平等・先住民排除、チェロキーは自民族平等・黒人排除は同じです。チェロキー憲法は先住民がみずから作成し発布した最初の憲法として,またアメリカ国内に主権をもった国家が出現した最初の実例として重要な意義をもっていました。

(15) 「1898年」は米西戦争ですが、「併合」とあるようにスペイン領ではなく、独立国として存在した国ハワイの併合です。「アロハ・オエ」を作曲したリリウオカラニ女王を排除しました。合衆国はハワイに謝罪決議をしていて、ハワイ側の不満文も載せて発表しています(http://www.hawaii-nation.org/publawsum.html)。

併合したときの大統領はマッキンリーでした。先住民からデナリと呼ばれていた山を白人たちはマッキンリー山と名付けました(1897)。オバマ大統領は先住民の呼び方デナリに戻したのです(2015)が、トランプはそれをマッキンリーに戻す大統領令を出したため、アラスカ州議会がトランプに抗議しています。横暴な関税政策もマッキンリーを真似たものです。トランプはマッキンリー主義者です。1901年にはマッキンリーは銃撃を受けて死亡しました。二の舞が待っているのでしょうか?

(16) 関連して、下記の問に答えよ。

(ア)結局、タバコ利権は取り戻しても高い違約金を取られます(1891年)、『ワン』語呂→タバコ一1葉8食9い1たい)。

(イ)「憲法の臣民の権利」とは、教科書にも『用語集』にも書いてありません。用語集には「二院制議会と責任内閣制」と臣民の権利とは離れた内容です。

近代的な憲法なので、近代的市民権を考えて書いて良いです。つまり言論・集会・結社・信仰の自由です。

東洋文庫リポジトリの「オスマン帝国憲法」では、第8条で、臣民の公権として「いかなる宗教宗派に属していようとも、例外なくオスマン人と称される」。第9〜10条で「個人の自由」、第11条で「国教はイスラーム教……宗教の自由」、第12条「法律の範囲内に出版の自由」などです。

(ウ)「1908年」なので憲法大綱です(『ワン』語呂、憲法一1憲9親08)。

(17) 4つのソヴィエト共和国は

ザカフカス(ザカフカース)は現代のアゼルバイジャン・アルメニア・ジョージアにあたるところ。

(18) (ア)「憲法を求めた(あるいは外来者が憲法を与えた)理由」はいろいろ考えられ、いろんな解答文が可能です。

先進国であれ後進国であれ、弱肉強食の中で生きていくため、法でも軍事でも近代化して強国にしなくては、という切羽詰まった雰囲気がこの帝国主義の時代にはどこでも感じられました。革命・反乱・戦争のニュースが飛び交い、いつか、それが自国に影響を及ぼしかねない、と危惧する面がありました。

(イ)「この時代にそれが可能となった技術面での条件」は何より通信手段(電信・電話・写真)の発達、交通手段(汽車・船舶・飛行機)の発展があります。